Памятные места старообрядцев охранной зоны Висимского заповедника

Автор:

Надежда Николаевна Куприенко,

ФГБУ «Висимский государственный заповедник»,

Специалист по экологическому просвещению.

В статье рассматриваются памятные места старообрядцев, расположенные в охранной зоне Висимского заповедника. Подчеркивается важность сохранения культурного наследия и взаимодействия с местными традициями как факторами, способствующими развитию познавательного туризма. Анализируются возможности создания туристических маршрутов, которые позволят привлечь внимание к уникальной культуре старообрядцев и природным богатствам. Обсуждаются аспекты экотуризма, культурного обмена и устойчивого развития, которые могут стать основой для привлечения туристов, заинтересованных как в природных, так и в культурных ценностях.

Висимский заповедник расположен в Свердловской области и является одним из наиболее изученных участков природы Среднего Урала.

На его территории сохранились участки, не испытавшие воздействия хозяйственной деятельности человека и даже катастрофических природных явлений. Поэтому заповедник может служить эталоном дикой природы в исследованиях трансформации природных комплексов на территориях со сходными физико-географическими условиями.

В 2021 году Висимский заповедник отметил три значимые даты: 75-летие создания Государственного природного заповедника «Висим» (1946–1951), 50-летие создания Висимского государственного природного заповедника (6 июля 1971 г.), 20 лет назад Висимский заповедник получил статус «биосферного резервата» (10 ноября 2001 г.), и был включен в программу «Человек и биосфера» ЮНЕСКО.

Территория Висимского заповедника подразделяется на заповедную зону, в которой деятельность человека ограничена и исключена, и охранную зону, где туризм развивается в соответствии с современными представлениями об устойчивом развитии.

В охранной зоне заповедника, расположены достопримечательности, популярные у отдыхающих:

1. Река Сулём – водный маршрут, доступный для сплава в период майских праздников. Протяженность реки 85 км. Сплав начинается у деревни Большие Галашки, основанной в 1594 году.

2. Одна из высочайших вершин хребта Веселые горы – Старик камень (755 м над уровнем моря).

3. Эколого – туристский комплекс «Веселые горы». В охранной зоне заповедника построена экологическая тропа длиной 1км. 300м. и ведет к смотровой площадке на вершине горы.

4. Самолет. Юго-западный склон горы Оборотной. Здесь в далеком 1942 году потерпел крушение гражданский самолет Ли-2, на борту которого находились шесть человек, включая директора Воронежского авиазавода Матвея Шенкмана.

Следуя к месту сплава, на гору Веселую или Старик камень, туристы преодолевают контрольно-пропускные пункты заповедника.

Маршруты к экологической тропе, Старику-камню и горе Оборотной размечены, остальные пока на стадии планирования, на них нет никакой инфраструктуры.

Владимир Кузнецов. «В скиту. Крестный ход», 1910 г., холст, масло. (Из коллекции Ростовского областного музея изобразительных искусств)

Особое распространение получает старообрядчество на Урале с развитием здесь промышленности. В 1702 году указом Петра I Никите Демидову был пожалован Невьянский завод, куда полностью вошла описываемая территория.

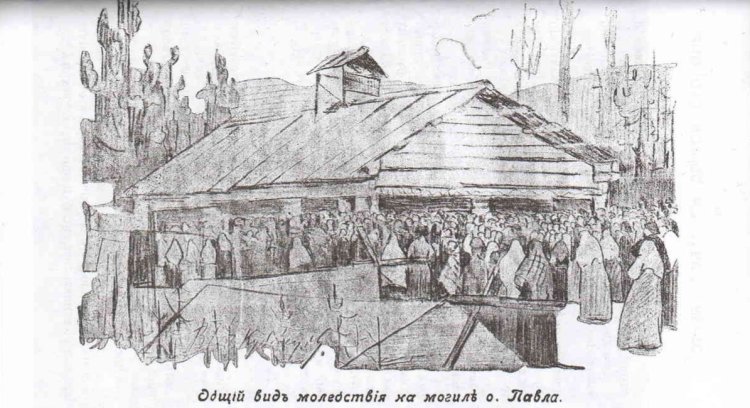

Вид могилы во время торжественного богослужения.

С вхождением в состав горнозаводских владений Демидовых и организацией в 1716-1776 гг. поблизости девяти новых заводов началось интенсивное освоение природных ресурсов. Проводились сплошнолесосечные рубки с целью выработки древесного угля для металлургических заводов, массивы леса расчищались под покосы и пашни. Нетронутыми оставались леса общей площадью 1,5 тысячи га, которые по крайней мере 600-700 лет не испытывали также и пожаров.

Река Сулем течет через весь Висимский заповедник, и вдоль этой реки шла старинная дорога, связывающая Невьянск с рекой Чусовой. К речным пристаням тянулись телеги, груженные железом для отправки его в центральные районы России.

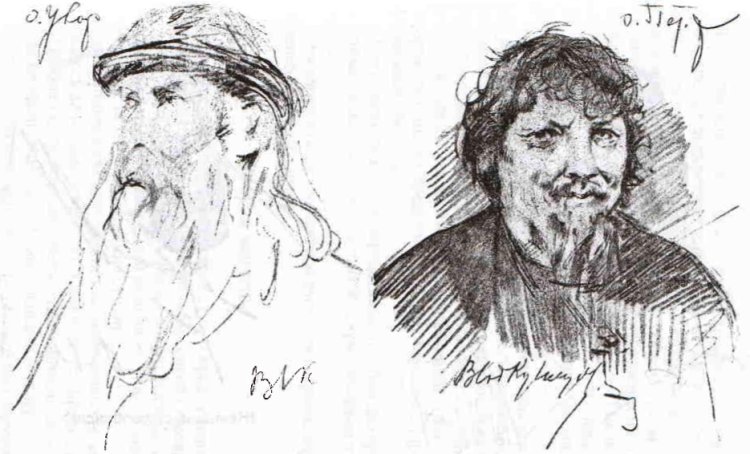

Почтенный у старообрядцев старецъ-инокъ о. Уваръ Популярный на Веселыхъ горахъ паломникъ-Петръ

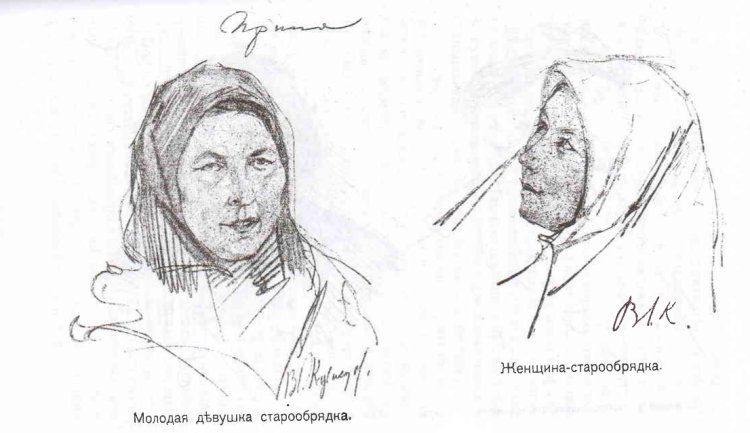

Молодая девушка и женщина-старообрядки.

С начала XIX века леса верховий реки Сулём, которые использовались на нужды Верхнетагильского завода, также начинают проходиться коренными рубками. А вблизи Верхнего Тагила густо росли кедровники. Они ценились не только как охотничье-промысловые и орехоплодные угодья, но и как природная достопримечательность этого края.

Демидовы и другие заводчики вопреки верховной царской власти всячески поощряли старообрядцев и скрывали их от властей. Даже наделяли их высокими должностями. Ведь заводчикам нужна только прибыль, на церковные догмы им всё равно, ведь все старообрядцы добросовестные работники.

Общий вид моления на могилъ о. Павла

То, что с трудом дается другим, ими соблюдается без труда. Губить себя водкой, курить им не позволяет вера. Выражаясь современным языком, они довольно быстро делают карьеру, становясь мастерами и управляющими. Уральские заводы становятся оплотом старообрядчества.

После реформ патриарха Никона в Русской Православной Церкви произошёл раскол (1650). Противники реформ стали называться старообрядцами. Власти на них производили гонения, ущемляли в правах, заставляли принять новые церковные книги. Самые упорные старообрядцы бежали в леса, основывали тайные скиты.

На территории Висимского заповедника находилось много скитов ревнителей старой веры. Были отдельно женские и мужские. Были и смешанные. Но самыми почитаемыми были скиты четырех отшельников: инока Максима, инока Германа, инока Григория и инока Павла Убиенного.

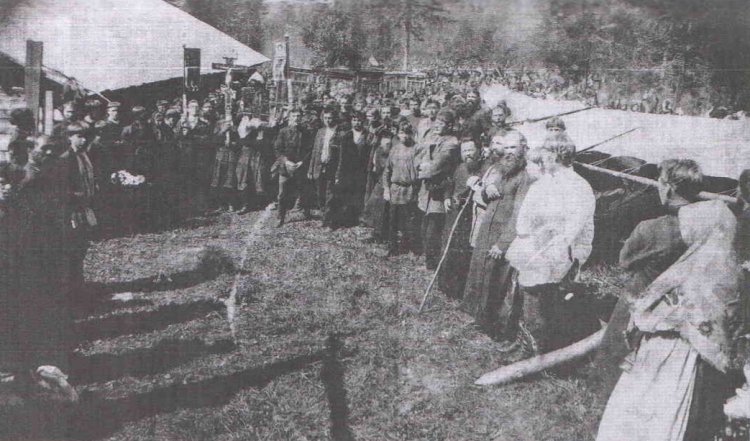

Крестный ход у могилы о. Германа на Весёлых горах. До 1912 г. Автор - С. П. Борисов (?). Опубликовано: Кузнецов А. К. истории старообрядчества на Урале. Весёлые горы. Из жизни уральских старообрядцев// Старая Русь. 1912. №9. С. 149.

Подпись: «На Весёлых горах (на Урале). Крестный ход на могиле инока схимника Германа, в котором принимало участие 5000 старообрядцев богомольцев часовенного сословия.

Регулярно в летнее время проходит паломничество. В эти моменты сама местность становится, наполнена смыслом для внешнего наблюдателя. В остальное время года захоронения выглядят так, что посещающий их непосвящённый турист не может оценить их важность.

О жизни Максима, есть только одно сказание, которое переписывают все авторы статей и книг. Инок схимник Максим был родом из ногайских татар. В дни российского государя Петра Алексеевича в 1724 г., будучи малолетним, был пленён российскими войсками. О последних днях инока Максима сохранилось предание, что он под конец жизни снова удалился в лес на Весёлые горы, где умер и схоронен в 1782 г., в мае месяце.

Служители невьянского, нижнетагильского и черноисточинского обществ с черноризцами на Веселых горах. 1910-1920-е. гг. Автор неизвестен.

Фотофонд ЛАИ УрФу LAI ft 042. В нижнем ряду справа налево: о. Антоний Поздняков - наставник верхнетагильской общины, о. Уар из скитов под д. Шумиха, Константин Савельевич Овчинников - головщик невьянской общины, мальчик с лестовкой - Максим Аникеев Тюкин, племянник невьянского кожевника Фёдора Филипповича Тюкина, участника 1-го съезда часовенных в Екатеринбурге в 1911 г. В Верхнем ряду справа налево: Афанасий Трофимович Кузнецов - начетчик часовенного согласия, о. Симеон (Булыгин?) и служитель Спиридон - оба из Черноисточинского завода, Леонтий с сыном андреем из Нижнетагильского завода.

Опубликовано: С. А. Белобородов, Ю.В. Боровик. Ревнители древнего благочестия.//

Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. вып. 1(5).2013.С.213.

Есть предание, что после смерти инока Максима тело его хотел вырыть из могилы и сжечь впавший в ересь невьянский житель Василий Стариков. Но когда последний приблизился к могиле подвижника, его обуял такой ужас, что руки отказались повиноваться. Но, тем не менее, старообрядцы узнали о кощунственном намерении Старикова, и когда вскоре умер брат еретика, то даже его старообрядцы, вышедшие толпой навстречу похоронной процессии, не допустили на старообрядческое кладбище».

Старцы Уар (второй справа) и Антоний Поздняков на Весёлых горах. Фото из семейного архива П. Петрова.

Крайний справа - прадед П. Петрова Катаев И.Е. Конец XIX - нач. XX вв.

Опубликовано: С. А. Белобородов, Ю.В. Боровик. Староверы горнозаводского Урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII - начала XX в. : монография - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. С. 307.

Могила инока Григория возле горы Потной, находящейся в юго-западном направлении от поселка Карпушиха. Родом он из вечноотданных крестьян Невьянского завода. В миру звался Коскиным Гаврилой Сергеевичем (р. 1725).

В 2007 г. возле старого креста на его могиле часовенными установлен пятиметровый крест из бруса. Недалеко от могилки инока Григория сохранился в отличном состоянии чистый родник.

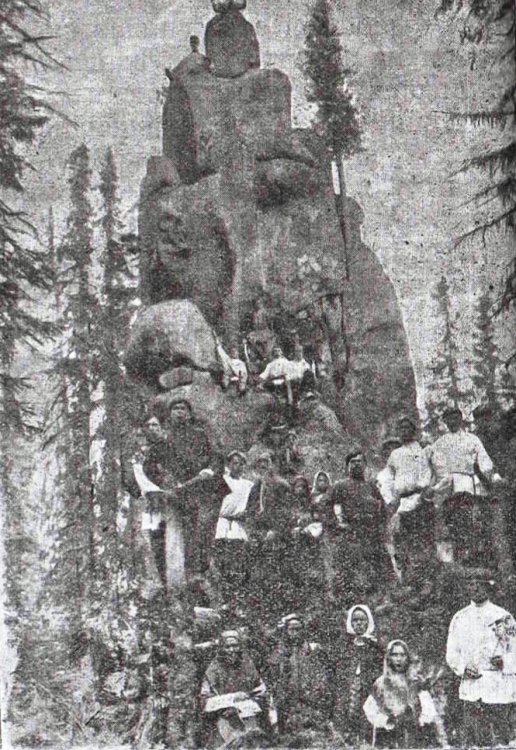

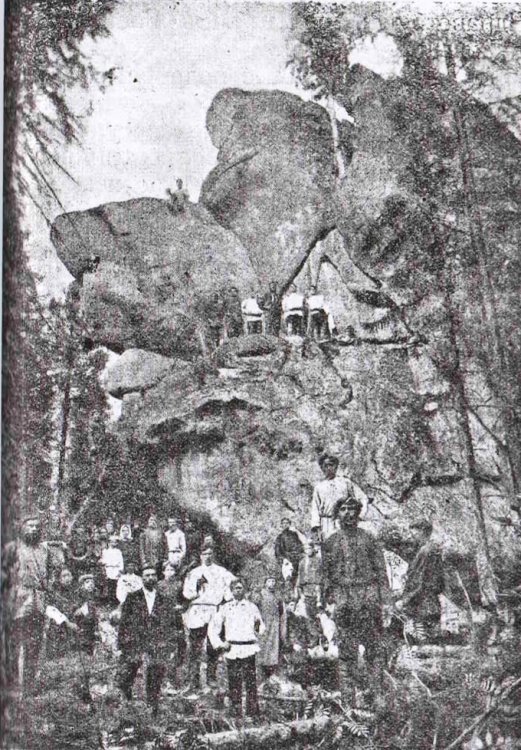

„Потная гора“ съ другой стороны

Существует легенда: «Летом инок Григорий писал иконы на вершине одной из скал». По поводу этой легенды можно сказать следующее. Отец Григорий был уже пожилым человеком. У него было уже не такое хорошее зрение, как в молодости. Вдали от благоустроенного жилья, в тайге невозможно писать иконы, так как постоянно имеется какая-нибудь потребность в мелочах: хорошо просушить доски, разнообразие красок и т.д. А ведь из-за любой мелочи не побежишь в деревню. И летом на природе трудно написать хорошую икону. Постоянно при работе на рисунок будут садиться комары и оводы.

„Потная гора“

Об иноке Германе только и знают, что он вёл строго-аскетический образ жизни, в горы ушёл, как и другие старцы, во времена особенно усилившихся гонений на старообрядчество. Кто он, где его родина, и откуда явился он на Урал – покрыто для всех неизвестностью. Умер он, по устному преданию, во второй половине XVIII в. В XXI в. могила Германа находится на старом недействующем кладбище в юго-восточной части на окраине Карпушихи. Германа называют ещё и Гермогеном.

Могила о. Гермона въ обычное время

Когда монахи принимали постриг, то они свои мирские имена меняли, как правило, на имена, начинающиеся с такой же буквы: Гаврила Коскин – Григорий, Артемий Китаев – Афанасий, Михаил (Змеев) – Максим.

Могила четвёртого подвижника, Павла, находится у подножия Рябиновой горы. По преданию, старец лето и зиму жил под открытым небом. Родом он из крестьян Бродовской волости Верхотурского уезда: был крепостным Невьянского завода.

Одной из его постоянных посетительниц была родная сестра, которой он однажды сказал, что в следующий свой приход она его уже в живых не застанет. По другой версии, незадолго до смерти Павла его навестил житель Невьянского завода, которому инок сообщил такое же известие, что и сестре. Слова его, по преданию, пророчески сбылись. Он был найден у ручья с пробитой головой. По одной версии, старца убил его же послушник, пришедший на Весёлые горы с преступной целью.

Черноризцы и миряне часовенного согласия на камнях у могилы о. Павла. 1908-1910 гг. [?.] Автор неизвестен. Фотофонд СОКМ. Н\в 6753\3 Фк 70.

Опубликовано: Невьянская икона. Екатеринбург, 1997. С. 218.

Подпись: «Старообрядцы на Веселых горах у могилы инока Павла. Окрестности Верхнетагильского завода. 1922 г., 25 июня»

По другой версии, убит в 1830 г. лесообъездчиком, также кем-то подкупленным. Захоронение Павла самое дальнее от Карпушихи. Оно находится в северо-западном направлении от деревни. В советский период был разломан мраморный памятник, установленный староверами ещё в царские времена . На месте захоронения в 2007 г. собран и установлен пятиметровый деревянный крест из бруса, такой же, как у инока Григория. Рядом устроены деревянные столы для трапезы. Аккуратно распилены и сложены дрова для будущих людских пребываний. Рядом течёт речка Шайтанка.

Крестный ход у навеса над могилой [о. Павла?] на Весёлых горах. 1910-1920-е гг. Автор -С. П. Борисов. Фотофонд СОКМ. Ф500/аК9. Опубликовано: Невьянская икона. Екатеринбург, 1997. С. 216.

Подпись: «Крестный ход на Веселых горах. Окрестности Верхнетагильского завода. 1922 г., 25 июня»

В 19 веке старообрядцы начали совершать паломничество на могилы святых отцов. Иногда собиралось до нескольких тысяч человек. Они собирались тайно и только им известными тропами добирались до веселых гор. Местность, где находятся могилы упомянутых старцев, с незапамятных времен была сплошь покрыта дремучим сосновым бором, и в довершение к этому святые места спасения и успокоения отшельников были отделены ото всего мира непроходимыми тропами.

Таким образом, горы были надежным убежищем для ревнителей старой веры от преследователей, но в одно и то же время почти недосягаемым для паломничества. И только фанатическая стойкость старообрядцев творила чудеса, прокладывая невидимые для непосвященных тропинки через вязкие болота, каменные выступы гор и непроницаемую чащу лесной заросли.

Затем по этим сокровенным тропинкам тянулись паломники сначала к уважаемым схимникам, за советами, а после их смерти поклониться святым могилам.

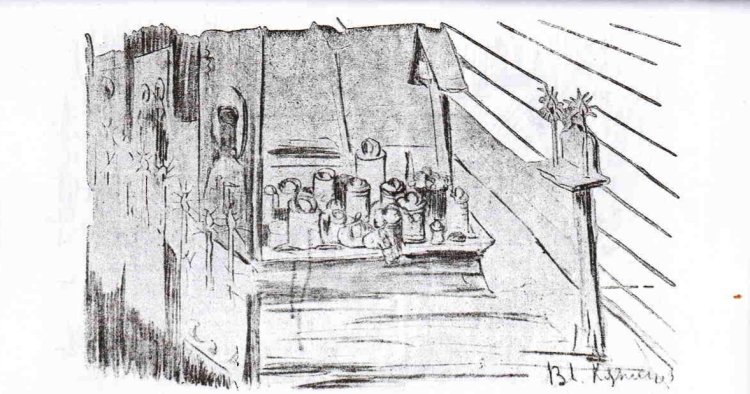

Владимир Кузнецов. «Канун», 1909 г., холст, масло.

Дипломная работа художника, написанная им в г. Нижняя Салда. Изображает обряд поминовения усопших у старообрядцев.

Хранится в Государственном музее истории религии, С.-Петербург.

С 1905 года представилась возможность безнаказанно молиться и посещать Веселые горы. Установилось время торжественной памяти четырех схимников. Приток богомольцев сразу удесятерился. Были прорублены дороги не только для пешего, но и для конного сообщения.

Паломники на Весёлых горах 1910-е гг. Автор неизвестен. Опубликовано: На Горах // Искры. Иллюстрированный художественнолитературный и юмористический журнал с карикатурой при газете «Русское слово». 1913. №31. С.246.

Подпись: «[Группа] старообрядцев. пришедших на моление к могилам.

Среди них [ин]ок Климентий (1) известный на Урале начетник Кузнецов (2) [сидит в центре в первом ряду - ред.] и екатеринбургский миллионер Щербаков (3)».

Маршруты по памятным местам старообрядцев популярны у широкого круга отдыхающих, но им недостаёт информационного наполнения: исторических сводок, ключевых дат и правил поведения в том числе.

Чтобы сделать перемещение туристов между этими достопримечательностями организованным, необходимо снабдить тропы указателями со сведениями о километраже и направлении.

На сегодняшний день, мы разметили сетку маршрутов таким образом, чтобы гости охранной зоны могли посетить, по крайней мере, два захоронения за однодневную поездку.

Список используемых источников и литературы:

1. 75 лет назад началась история Висимского заповедника // Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (mnr.gov.ru/press/news/75_let_nazad_nachalas_istoriya_visimskogo_zapovednika/)

2. Весёлые горы: свидетельства очевидцев. – Верхний Тагил: Уральское провинциальное издательство (ИП Чумаков С.В.),2019. – 108 с., илл.

3. К могиле Св. отца Павла // История Нижнего Тагила от основания до наших дней. (historyntagil.ru/kraeved/tk_20_60.html)

4. Старообрядцы Весёлых гор. 01.08.2015. // Drivе2.ru (drive2.ru/b/2210217/)

5. Старообрядцы на Весёлых горах (очерк 1910 г.) // Ураловед. (uraloved.ru/sanin-na-veselih-gorah)

6. Деревня Большие Галашки в Висимском заповеднике // Ураловед (uraloved.ru/bolshie-galashki)

7. Весёлые горы: от Старика-Камня до Белой // Ураловед (uraloved.ru/veselie-gory)

8. Последний полет Матвея Шенкмана // История Нижнего Тагила от основания до наших дней (historyntagil.ru/history/2_vov_257.htm)